- 2019/11 高知県知事選挙 -

2019/11/27

11/24投開票の高知県知事選挙は、3期連続当選で与野党相乗りであった現知事が国政に転出するのを受け、新人二人の一騎打ちとなりました。現知事が後継とする新人候補には自公が推薦を出し、対する共産党出身の新人候補を立憲、国民、社民、共産の野党4党が推薦(立憲、国民は県連の推薦)し、与野党対決の構図となりました。野党陣営は、各党の党首クラスを応援に投入するなど強力に共闘・支援して、劣勢ながらも逆転の可能性を期待させる選挙戦を展開しました。しかし、結果は自公推薦候補の勝利となりました。

さて、この野党共闘の効果はどれほどだったのでしょうか。

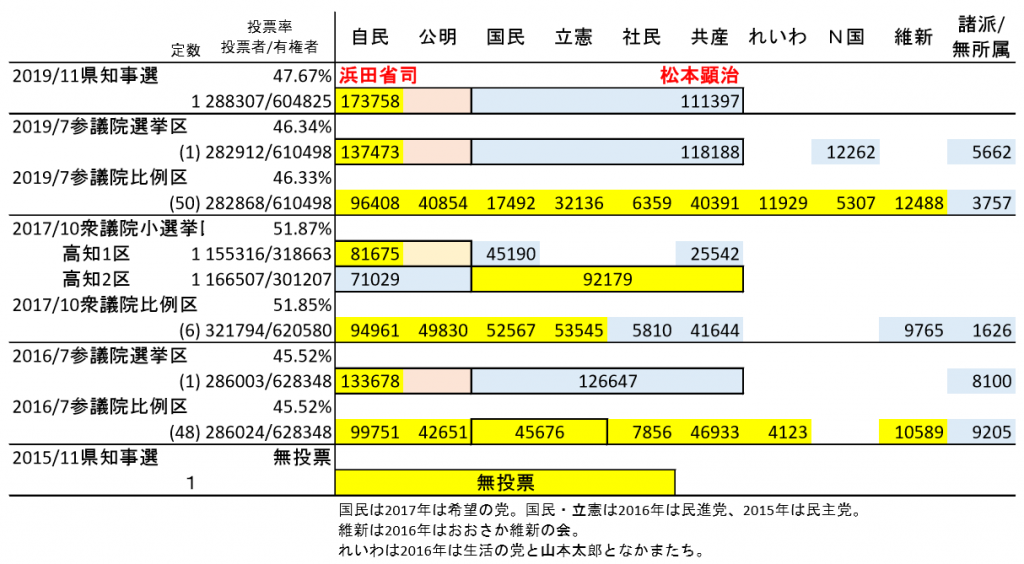

最近の選挙について、各党派の高知県における得票数を表にしてみました。

太枠で囲んだところは推薦・支持など党派間で共闘体制があったことを示しています。諸派・無所属の欄は複数候補がある場合は合計得票数を記載しています。黄色セルは当選者あり、グレーセルは当選者なしを示しています。

まず、自民党と公明党ですが、今回選挙では両党推薦候補が173758票という驚異的な得票を獲得しました。これまでの各選挙では自公両党の得票を合わせると(衆議院小選挙区を除いて)、おおむね13万票~14万票台で推移しています。ところが、今回選挙では17万票を越え、夏の参院選(選挙区137473票、比例区137262票)と比べても3万票以上上積みしています。これは投票率が高かった2017年衆院選の小選挙区合計、約15万票(81675+71029)をも上回る得票数です。

一方の野党側ですが、今回の4野党推薦候補の得票数は111397票で、同じ松本候補で野党が一本化して戦った今夏の参院選選挙区での得票数(118188票)から、若干ですが減らしています(111397 ← 118188)。同じ参院選の比例区では野党4党にれいわ新選組の票を加えると108307票(17492+32136+6359+40391+11929)であり、これから見ると若干増やしているということもできますが、いずれにしても大きな変動ではありません。

野党4党は、2017年衆院選では15万票以上(小選挙区162911=45190+25542+92179、比例区153566=52567+53545+5810+41644)獲得していたことを考えると、今夏の参院選で大きく減らした野党票を2017年衆院選のレベルまで回復するどころか、今夏の参院選の現状維持が精いっぱいであったという結果となりました。

この選挙期間中、国会では閣僚の相次ぐ辞任や「桜を見る会」の私物化問題の発覚で、野党が攻勢を強め自民党が防戦一方になっているという時期でした。また、野党側は、野党共闘で共産党出身候補を担ぐという、次期衆院選に向けた共闘体制強化の一環として臨んだ選挙でもありました。国政と知事選挙を同列に扱うことはできないにしても、上記の状況にも関わらず、自公推薦候補が大きく票を伸ばし、野党統一候補は伸び悩んでいます。

高知県の地域事情を考えても、オール沖縄のように野党が(保守系勢力も含め)一丸となるような地域特有の強烈なテーマがなく、有権者の関心を引いて投票率を押し上げることができなかったことも、野党共闘不発の一因のように思えます。

与野党相乗りの知事が国政転出を図り、後継をめぐって与野党が対立候補を擁立するという構図は、先の埼玉県知事選と同じです。埼玉県知事選は野党統一候補が勝利しましたが、高知県の場合と同じく特段の対立するテーマはありませんでした。ただ、違っていたのは前知事が野党統一候補を支援していたことです。高知の場合は、現知事は自民党からの国政転出を目指し、自公推薦候補を精力的に応援したとされています。当選候補の上積み票は、いずれも知事個人の力によるものとみることもできます。

そうなると、独自候補を擁立していた共産党が野党統一戦線に入ったとしても、単なる足し算以上のドラスティックな変化は望めまないことになります。

それでは、野党が共闘して勢力を伸長させていくにはどうすればよいのでしょうか。

対立するテーマを明確に打ち出すことと地方における中道保守勢力を取り込むことではないでしょうか。知事選挙と国政選挙を同列に扱うことはできませんが、国政で言えば、強烈な対立するテーマとしてはれいわ新選組が提唱する「消費税5%減税」があり、中道保守勢力の自民党良識派・リベラル派との連携があります。次期衆院選では、「消費税5%減税」という対立軸を掲げ、他方では「自民党離れ」ないしは「自民党分裂」を誘うことが不可欠です。立憲・国民・社民・共産の野党共闘のみでは、自公に迫ることはできても政権交代に至ることは困難と考えます。

庶民が待望する「劣化・衰退していく日本を救う政権」には、より幅広い勢力の結集が必要です。